ライターは、AIにペルソナ設定や記事の冒頭文の作成などのサポートをしてもらうことで、時短しながら高クオリティの記事を書くことができます。

しかし、今まで自力で記事を書いてきた人にとっては、AIを使うのは面倒くさそう、機械っぽい文章になりそうなど不信感もあるはずです。

そこで、本記事では、現役Webライターの筆者が実際に普段行っているAIの活用法を徹底解説します!

本記事を読むことで、特にチャットGPTを使った時短×高品質な活用法を知ることができます。無料で作業効率を爆上げできるので、ぜひ参考にしてくださいね。

また、AIに仕事を取られる不安やデメリットをもっと深く確認しておきたい方は、以下の記事をご覧ください。AIとライターの関係性やメリットデメリットを詳しく解説しています。

2023年以降、急速にAIが普及し、ライターの仕事はAIに取られるという声が増えています。 しかし、現役フリーランスライターの私から見ると、正直まだまだAIに仕事を取られる未来は見えません。 そこで本記事では、AIを使うメリット[…]

【記事制作フロー別】ライター向けAIの活用方法

記事制作フロー別のAI活用法は、次のとおりです。

| ①構成作成 | ・上位記事の分析 ・ペルソナ設定 ・構成案のベース作成 |

| ②記事執筆 | ・各見出しのたたき台作成 ・タイトルやメタディスクリプションの作成 ・表現のバリエーションを増やす |

| ③最終チェック | ・文法やトーンの整合性をチェック ・冗長表現やわかりにくい箇所の指摘 |

私は、ライティングの際に、チャットGPTを使って上記の方法でAIを利用しています。

ライターにとってAIは、単なる便利ツールではなく「相棒」にもなり得る存在です。ここでは、記事制作のフローに沿ってどのようにAIを活用できるかを具体的に紹介します。

構成作成でAIを活用する方法

まずは、記事を作成する際の土台、構成作成でチャットGPTを使う方法が次の3つです。

- 上位記事の分析

- ペルソナ設定

- 構成案のベース作成

正直、私はこのフェーズでのAI活用が最も有効的だと感じています。

AIはミスが許されないような作業は苦手ですが、分析や何かの土台を作るのが得意です。私が実際に使う3つの活用法を具体的に紹介します。

上位記事の分析

AIにURLや記事タイトルを与えるだけで、構成の傾向や主な内容を分析できます。競合との差別化を考える第一歩としておすすめの使い方です。

AIはURLを与えると、そのサイトを調査してくれる機能があり、上位記事の分析に向いています。ただし、キーワードのみを与えて、上位記事を検索するのはやや難しく、URLを取得できないことがあるので注意が必要です。

そのため、私は普段、上位記事のURLを最大10記事程度コピーし、チャットGPTに分析してもらうようにしています。

上位記事の分析をする際は、次の内容を出してもらうのがおすすめ。

- 上位記事に共通しているテーマ

- 必要だが上位記事に抜けているテーマ

- 差別化できるオリジナルの見出し

- 体験談などを挿入できるポイント

上位記事のURLを貼り、上記の内容について分析してもらうことで、1記事1記事自分で分析する手間が省けます。

私はこの方法で上位記事の分析をするようになってから、時間を30分以上短縮できるようになりました。

さらに、自分では思いつかないオリジナル見出しや抜けているテーマも教えてもらえるようになったので、記事のクオリティも格段にアップしました。

ペルソナ設定

ペルソナを決めるのが面倒でこの作業を省くライターもいますが、AIに聞けばすぐにターゲットを明確にできるのでおすすめ。

チャットGPTでターゲットキーワードを入力し、このペルソナを教えて!と聞くだけで、簡単に仮想の読者像を決められます。

もっと深く知りたい場合は、年齢や性別、知識レベルなどを深堀するようにしましょう。

私も正直、昔はペルソナを設定しなくても大体読者の求めていることがわかると思っていました。

しかし、チャットGPTにペルソナを決めてもらうようになってから、細かい見出しの順番や入れるべき内部リンクの種類などが明確になり、より読者に寄り添った記事を書けるようになりました。

構成案のベース作成

AIにすべての構成案を作らせるのはおすすめしませんが、ベースだけなら非常におすすめ。

特に、まっさらな状態から構成を考えるのが苦手な人は、チャットGPTに土台を作ってもらうことで、あとは肉付けするだけになるのでスムーズに構成案を作ることができます。

骨組みを作るスピードはかなり速いので、1人で悶々と悩むくらいなら、チャットGPTに構成案や見出し例を作ってもらい、そこから気に入ったものを選ぶのがおすすめです。

私も、やや複雑なターゲットキーワードの場合は、チャットGPTに構成案を提案してもらうようにしています。そうすることで、記事の土台作りが以前より非常にスムーズになりました。

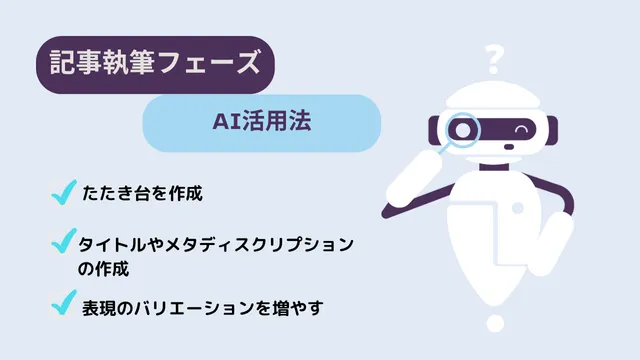

記事執筆でAIを活用する方法

チャットGPTと一緒に構成案を作ったら、次は記事執筆です。記事執筆の際は、次のようにAIを活用するのがおすすめです。

- 各見出しのたたき台を作成

- タイトルやメタディスクリプションの作成

- 表現のバリエーションを増やす

記事ボリュームが多いターゲットキーワードの場合は、AIを利用することでスムーズに本文を作っていけます。

各見出しのたたき台を作成

まずは、各見出しのたたき台を作ってもらいましょう。たたき台とは、基となる内容のことで、チャットGPTなら各見出しの書き始めを作ってもらえます。

見出しの最初をどんな文で始めたらいいかわからない方には、非常におすすめです。

また、見出しがたくさんある記事だと、書いているうちにそれぞれの見出しで何が言いたいのかわからなくなることがあります。

そんなときにたたき台のガイドがあれば、スムーズに記事を執筆できますよ。

タイトルやメタディスクリプションの作成

チャットGPTなら、タイトルやメタディスクリプションの作成も得意です。長文だとボロが出やすいですが、短文であればセンスのいい文を提案してくれます。

特に、ターゲットキーワードに合わせてクリック率の高いタイトルやメタディスクリプションをお願いすれば、SEO対策も可能です。

また、寄り添い型や問題解決型など数パターンのタイトルを出してくれることもできるため、複数の中から気に入ったものを選べます。

私自身、タイトルに悩まされることが多くあります。心を惹きつける短文をつくるのが苦手なので、チャットGPTに救われています。

複数の言い回しを生成して表現のバリエーションを増やす

AIはとにかく語彙力が高いので、たとえば「重要です」のほかに、「大切です」「不可欠です」など、複数案を出してくれます。

さまざまな言い回しや表現で記事を執筆できるため、読みやすい文章を書けます。

語彙の幅を広げたいときに有効で、同じ表現を使いたくないときは、チャットGPTにほかの表現がないか聞いてみましょう。

コピペチェックでも引っかかりにくくなります。同じ表現がほかのサイトでも使われている場合、重複した表現として一致率が上がることがあります。

チャットGPTで表現の幅を広げることで、より独自性のある記事を書けるようになりますよ。

最終チェックでAIを活用する方法

AIは、記事を書き終えたあとも次の方法で活用できます。

- 文法やトーンの整合性をチェック

- 冗長表現やわかりにくい箇所の指摘

私自身、毎回AIによる最終チェックをするわけではありませんが、たまに使用します。最終確認を正確かつ時短でできるのでおすすめです。

文法やトーンの整合性をチェック

「敬語・常体が混ざってないか」「一人称がブレていないか」などを確認するのに役立ちます。

特に、まだ文章を書き慣れていないライターは、文章に統一性がなくなることが多いので、初心者ライターにおすすめのAI活用法です。

自分では気づかないミスを拾うことができ、同じ語尾が3回続かないなどの細かい部分もチェック可能です。

細かいレギュレーションがあるクライアントと仕事をする際は、各見出しをチャットGPTにチェックしてもらい、レギュレーションに沿っているか確認してもらうのがおすすめ。

冗長表現・わかりにくい箇所の指摘を受ける

チャットGPTなどAIを編集者として扱い、冗長表現やわかりにくい箇所の指摘を受けるのもおすすめです。

例えば、専門的な内容でどうしても説明が難しくなってしまう場合は、「もっと簡単にして」とチャットGPTに指示すれば、難しい内容も理解しやすい文章に言い換えてくれます。

また、自分ではよく知っている言葉でも、読者にとってはあまり使わない言葉かもしれません。AIを使えば、客観的にわかりにくい部分を教えてくれるので、より読者ファーストの記事に仕上げることができます。

ライター向けAIプロンプト作成のコツと実践で活用できるテンプレート

AIを使いこなすために重要なのがプロンプトです。プロンプトは、チャットGPTなどAIに指示を出す文のことを指します。

特に、チャットGPTのプロンプトは、正確かつわかりやすいものにしないと、求める答えがもらえません。

ここでは、効果的なプロンプトの作り方と私が実際に使っているテンプレートを紹介します。

記事作成時のプロンプトを作るコツ

- 目的や読者像まで具体的に書く

- トーンや構成、字数なども細かく伝える

- URLや参考情報はこちらから与える

AIの中でもチャットGPT向けにプロンプトを作る場合は、とにかく「細かく指示をする」ことを意識しましょう。

特に、次の項目を入れることが大切です。

- ターゲットキーワード

- 記事作成の目的

- 読んでもらいたい読者像

- 文体やトーン

- 字数

- 不要な情報

例えば、次のような例があります。

〇「30代副業ライター向けに、AIを使った執筆効率化について、2000字でSEO構成つきで説明して」

これでも、実際に使うには指示が曖昧すぎるプロンプトですが、最低でもこのくらい細かく指定するようにしましょう。

また、チャットGPT自身が、参考資料や文献を検索するのはやや苦手です。古い情報を引っ張ってくることもあるため、参考情報や上位記事のURLなどはこちらで調べて、つけておくのがおすすめです。

おすすめテンプレート

ここからは、私が初心者ライターの時代に実際に使用していたプロンプトを紹介します。コピペすればそのまま記事執筆に使用できるので、ぜひ使ってみてくださいね。

構成フェーズで使えるおすすめプロンプト

まずは、上位記事を分析する際におすすめのプロンプトです。

以下のキーワードで検索した際に出てくる上位記事(5〜10記事)の構成・見出しを分析して。

【検索キーワード】:キーワードを入力

【対象記事のURL】URLを入力

これは、上位表示記事の分析の骨組みとなる基本のプロンプトです。ここに分析してほしい内容を選び、箇条書きで書けばより意図に沿った分析をしてくれます。

次に、ペルソナを設定する際は次のプロンプトがおすすめです。

– 年齢層

– 性別

– 仕事や生活状況

TKWの部分に、SEOで狙いたいターゲットキーワードを入力します。

さらに、ペルソナについて深堀りしたい方は、箇条書きをどんどん足していくだけでOKです。

ペルソナと上位記事の分析結果が出たら、それをもとに以下のプロンプトで構成案のベースを作ってもらいましょう。

こうすれば、構成案のベースが完成です。

記事執筆フェーズで使えるおすすめのプロンプト

構成案が完成したら、次のプロンプトで各見出しのたたき台を作ってもらいます。

– 文体:文体を入力(ややカジュアル、一文は短めなど)

【構成案】

構成案を入力

太字の部分は任意で変更する部分なので、作りたい記事に合わせて入力してくださいね。

タイトルやメタディスクリプションは、次のプロンプトで指示出しするのがおすすめ。

このように、いくつか案を出してもらうことによって、納得できるアイデアをだしてもらえます。

言い回しや表現のバリエーションを増やしたいときは、シンプルに次のようなプロンプトが使えます。

なぜその質問をするのか、意図がわかるとチャットGPTの回答もより明確にあるのがおすすめです。

最終チェックフェーズで使えるおすすめのプロンプト

最終チェックの際は、次のようなプロンプトが使えます。

– 文体が「です」「ます」調に統一されているか

– 同じ語尾が3回連続していないか

– 文法ミスや誤字脱字がないか

– 冗長表現やわかりにくい表現はないか

間違っている部分があったら、元の文章に印をつけて教えて。

【文章】

ここに文章を入力

個人的に、修正は自分でやるのがおすすめ。なぜなら、AIは修正自体をミスする可能性があるからです。

間違っている部分の指摘のみを依頼し、実際の修正は自分でやる方が正確かつスピーディーです。

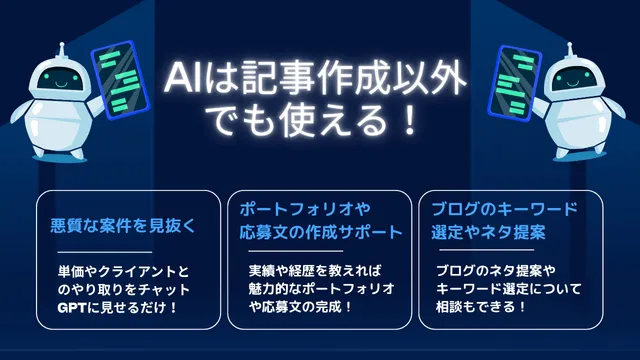

ライターが記事作成以外でAIを活用する方法

ライターが記事作成以外でAIを使う際に、おすすめの活用方法は次の3つです。

- 単価やクライアントとのやり取りから悪質な案件を見抜く

- ポートフォリオや応募文の作成サポート

- ブログのキーワード選定やネタ提案

なんと、記事以外の業務もAIで時短・効率化ができるんです。「文章を書く」以外で使える場面を紹介します。

単価やクライアントとのやり取りから悪質な案件を見抜く

AIは、危ない案件かどうか見抜くサポートもしてくれます。

チャットGPTに仕事内容や単価を詳しく伝え、どのような案件かどうか聞くことで、悪質な案件に当たるリスクを大幅に軽減することが可能です。

クラウドソーシングなどを使っていて、案件の良し悪しがよくわからない場合は、チャットGPTに相談しましょう。

また、悪質な案件か見抜くために、クライアントに聞くべき質問などもAIに聞いておけば、質問文も作ってくれるのでおすすめです。

私は、たまに怪しい案件を見つけたら、チャットGPTに危ない案件かどうか質問するようにしています。

5年もライターをやっているので、見抜けるだろうと思っています。しかし、慢心していると、うっかり騙されることもあるのでチャットGPTに相談するようにしていますよ。

ポートフォリオや応募文の作成サポート

AIなら、ポートフォリオや応募文もマルっと作成してくれるのもうれしいポイントです。

年齢やライター歴、これまでの実績などを入力すれば、数秒でポートフォリオを作ってくれます。

また、各案件に合わせた応募文も作ってくれるので、たくさんの案件に応募したい方はAIを活用するのがおすすめです。

自分の経歴や実績と案件の特徴を書いた文を用意し、案件の特徴のみを変えれば、プロンプトとして使えます。

ただし、AIが生成した応募文は、案件に沿っていない文が含まれていることがあるので、最終チェックは必須です。

ブログのキーワード選定やネタ提案

ブログを運営している方であれば、構成の前段階のフェーズでもAIを活用できます。ブログのネタが切れたときや次に狙うターゲットキーワードが決まらないときは、チャットGPTに聞いてみましょう。

ブログのジャンルや目標、現在の表示回数などを詳しく伝えることで、より読者を増やすためのヒントをもらえます。

ライターがAIを活用するときによくあるNGパターン

AIはやや癖があるため、上手く活用しないと次のような失敗のリスクがあります。

- 一回でたくさんのことを頼みすぎて主旨がずれる

- 文体やトーンの整合性をAIに任せすぎる

- 表現を強化しすぎてAIっぽさが出てしまう

AIを使ったライティングのよくある失敗パターンを事前に知っておきましょう。

AIが失敗しやすい癖を掴んでおけば、AIと二人三脚でライターとして時短かつ高品質な記事を書けるようになります。

自己流でAIを使って上手く活用できなかった方は必見です。

一回でたくさんのことを頼みすぎて主旨がずれる

長文のプロンプトで一気にたくさん質問すると、AIが記憶できずに主旨と違う回答が返ってくることがあります。

AIは非常に優秀ではありますが、一度の文章でたくさんの質問に答えるのはやや苦手な傾向にあります。

箇条書きにすればやや精度は上がりますが、それでも1つのプロンプトで10個以上質問するのはおすすめできません。

基本的に、1つのプロンプトで1つの目的を達成するイメージでAIに依頼するようにしましょう。

常に同じチャットルームを使ってAIの内容理解が遅れる

チャットGPTを使い慣れていないと、ずっと同じチャットルームを使用してしまうことが多いです。

ずっと同じチャットルームを使っていると、昔質問したキーワードに対する回答が突然出てくるなど、ミスが増えるので注意が必要です。

そのため、基本的には1記事ごとに1つのチャットルームを作るのがおすすめ。

チャットGPTはいくつもチャットルームを作ることができ、その都度チャットGPTの記憶もリセットされます。

ある程度の内容は覚えているようですが、新しいチャットに切り替えると、話し始めは記事執筆のサポートをしていたことを忘れています。

そのため、記事制作で最初に使うプロンプトには、ライティングのサポートをしてほしい旨を入れておくようにしましょう。

表現を強化しすぎてAIっぽさが出てしまう

AIは非常に語彙力が高いですが、逆に不自然な文章になることがあります。

普段は使わないような表現が出てくることも多く、AIっぽいとバレやすくなるリスクも。

不自然な言い回しは読者の離脱につながるので、自然な表現になるように調整するようにしましょう。

AIを活用するのは違反?ライターはクライアントに伝えるべき?

結論からいうと、「媒体やクライアントによる」が正解です。

最近は、AIライティングが主流になりつつあり、多くの会社でAIを導入しています。そのため、基本的にはAIの使用を許可しているクライアントが多いです。

しかし、一部のクライアントはAIの使用を禁止していることも。各案件の詳細にAIライティングの可否が記載されていることが多いので、確認するようにしましょう。

ただし、クライアントの思うAIライティングとは、すべてAIに書かせた文章やAIからの情報を鵜呑みにした文章を指していることが多いです。

そのため、本記事で紹介したような分析やたたき台の作成程度は、全く問題ないことがほとんどです。

とはいえ、クライアントによってはAIの使用を過度に嫌う場合があります。事前にライティングの一部でAIを使用する旨を伝えておくのがおすすめです。

ライターはAIの活用で効率よく高クオリティな記事を書ける

AIは、使い方次第で「時短」「品質向上」の両立が可能です。すべてを任せるのではなく、「頼れる相棒」として付き合うことが大事です。

AIを使ったライティングは主流になりつつあり、時短で高品質な記事を書くライターが増えてきています。

とはいえ、まだまだAIを使いこなせていないライターも多いのが現状です。本記事で紹介した活用法やプロンプトを使って、次世代の稼げるライターを目指しましょう。